“以前蹲在山里认植物,现在无人机飞一圈,AI就能告诉我这片山头有几棵茶树、几片竹林!”在溧阳天目湖镇的丘陵间,江苏省常州环境监测中心(以下简称常州中心)的技术人员正操作着搭载多光谱相机的无人机,为植被多样性监测插上“智慧翅膀”。这项突破传统人工调查模式的创新技术,正让生物多样性监测从“肉眼识别”迈向“智能分析”新时代。

传统监测痛点多?常州用“黑科技”破局

植被多样性监测是生态保护的“眼睛”,但传统人工调查耗时耗力——爬山路、辨物种、记数据,一个样点就要花上大半天,遇上相似植物还容易“傻傻分不清”,工作效率难以提升。为此,常州中心充分发挥首批国家生态质量综合监测站科研平台优势,大力开展技术融合创新,将无人机遥感与AI深度学习技术结合,在溧阳横塘村丘陵山地打响了“空地协同”监测的“第一枪”。

图1 监测人员采用无人机遥感+AI模型开展植被多样性监测现场

无人机+AI模型:让植被“无处可藏”

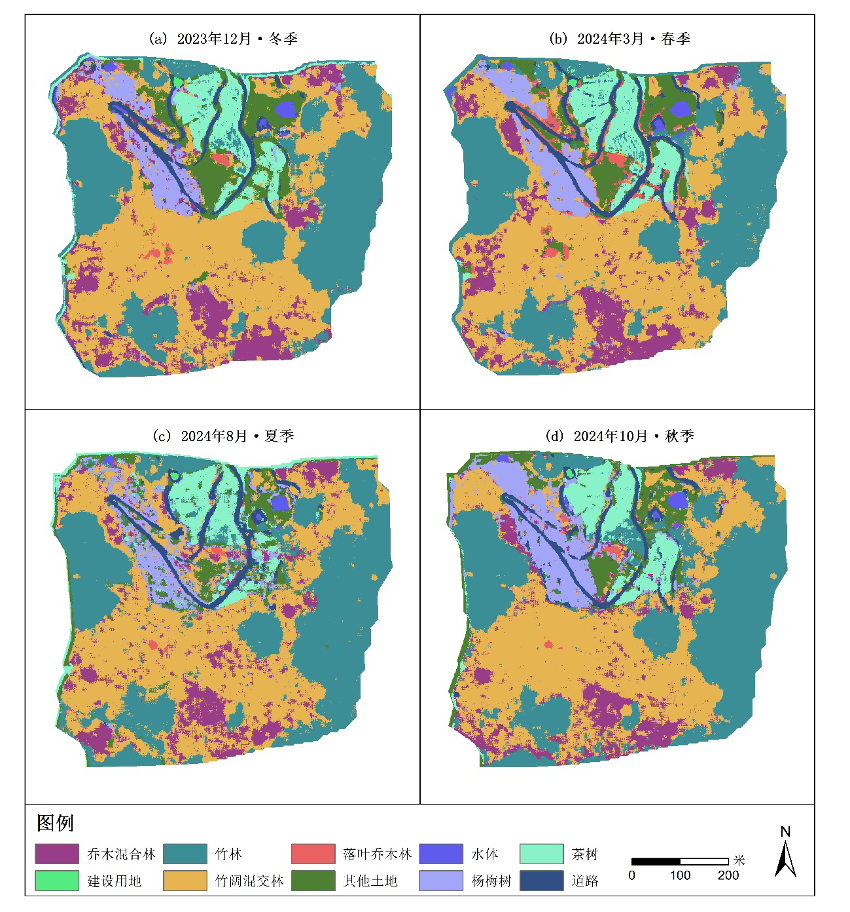

给无人机装上“可见光+多光谱”双摄像头,就等于可以给植被拍张“彩色CT”。常州中心研究团队通过采集茶树、杨梅、竹林等6类植物的323个样本点数据,融合5维光谱特征,训练出两种“AI识别模型”:深度卷积神经网络,精准度碾压传统算法。对比随机森林模型,深度学习模型总体精度提升32.1%,Kappa系数高达99.7%!尤其在识别竹阔混交林等复杂植被时,误判率大幅降低。研究人员形象比喻:“就像让AI同时看懂植物的‘肤色’(光谱)和‘身材’(空间形态),传统模型只能看‘肤色’,自然容易认错人。”季节差异揭秘,冬春季是“最佳识别期”。研究发现,竹林四季“颜值稳定”,AI识别无压力;茶树冬春常绿特征明显,与落叶林形成光谱反差,但夏秋易混淆;杨梅树冬季冠层颜色独特,夏季杂草干扰大,冬春识别更准。经济林VS次生林,分类效果两重天。茶树规则条带状分布、杨梅树离散生长,AI能轻松“点名”;但次生林中植被混杂,部分类型仍需人工复核。研究人员坦言:“这就像AI能认出超市货架上的苹果,但野外的野果还得多教几次。”

图2 不同季节的监测区域影像的植被分类结果

勾画蓝图:从“溧阳试点”到“全域覆盖”

“下一步,我们要让AI模型更‘聪明’!”研究团队透露三大计划:一是打造“植物身份证”库。细化样本标签,记录每株植物的经纬度、生长阶段,解决“同物异谱”难题。二是锁定“黄金识别期”。增加冬春季无人机飞行频次,捕捉植被光谱差异最明显的时刻。三是模型“扩编”行动。从溧阳丘陵拓展到整个宜溧山区,最终构建覆盖全省的“空天地”一体化监测网络。

当无人机划过青翠山峦,当AI算法解码植被密码,常州正用科技之力为生物多样性保护装上“智慧引擎”。从“人跑腿”到“数跑路”,从“看得到”到“看得准”,这场监测技术的革新,不仅守护着绿水青山,更书写着人与自然和谐共生的“常州答案”!